はる

はる¡Hola, bienvenida! いらっしゃいませ!

はるカタルニャです。

本日は「東南アジアのカントリーカフェ」となっております!

ご来店いただき本当にありがとうございます。

今回は、青年海外協力隊の派遣国の中でも、「東南アジアの秘境」として知られる内陸国【ラオス】に焦点を当て、応募のステップから現地のリアルな生活情報(活動内容、住居、食事、気になる治安や文化)、さらには帰国後のキャリアパスまで、ラオス派遣に向けて知っておくべき全てを網羅的にお届けします。

- 青年海外協力隊の「ラオス派遣」に興味があり、応募を検討している方

- JICA海外協力隊の選考に向けて、ラオスの具体的な活動内容や生活情報を知りたい方

- ラオス派遣が内定し、渡航前の準備(持ち物、手続き、文化理解など)を進めたい方

- 国際協力やボランティア活動に関心があり、ラオスという国について深く学びたい方

- 将来的に東南アジア(特にラオス)への旅行や滞在を考えており、現地のリアルな情報を収集したい方

ラオスってどんな国なんだろう?

青年海外協力隊員としてどんな活動ができるの?

実際に派遣が決まったら、何から準備すればいいの…?

期待と同時にたくさんの疑問や不安を抱えて情報収集をされている方も多いと思います。

実はこのブログを書いている私も、いつか青年海外協力隊員として世界に貢献したいと夢見て、あなたと同じように日々情報を集めている仲間の一人です。

だからこそ、未来の隊員であるあなたが本当に知りたい情報を、同じ目線で徹底的にリサーチし、この記事にギュッと詰め込みました!

- ラオスという国の魅力と基本情報(歴史、文化、言語、気候など)

- 青年海外協力隊員としての具体的な活動内容や求められるスキル

- 現地でのリアルな生活(住居、食事、物価まで網羅!)

- 応募から派遣までの具体的な流れと準備(選考対策のヒントも!)

- 安心して活動するための治安情報と安全対策

この記事は、青年海外協力隊のラオス派遣を目指すあなたの「知りたい!」に応えるだけでなく、ラオスという国そのものに興味がある方、あるいは将来的な渡航を考えている方にとっても、現地の歴史や文化を深く知れる素晴らしい機会になるはずです。

ぜひ最後までじっくりお読みいただき、あなたの疑問や不安を解消してください!

ラオス派遣の基本情報:概要・特徴・言語を徹底解説!

青年海外協力隊としてラオスでの活動に臨むにあたり、まず最初にしっかりと押さえておきたいのが、「ラオス人民民主共和国とは、一体どんな国なのか?」という基本的な情報ですよね。

東南アジアの内陸国って聞いたけど、具体的にどこ?

周りの国とはどんな関係なの?

熱帯だけど、気候はどうなんだろう?

一年中暑いのかな?

英語は通じるの?

ラオス語って難しそう…。

そんな疑問や不安を持っている人が多いはず。

ここでは、青年海外協力隊員として押さえておきたいラオスの基本情報から、変化に富んだ気候、コミュニケーションの鍵となる言語、そして心に触れる文化や習慣まで、徹底的にご紹介します!

ラオスを深く理解し、現地での毎日をより豊かに、そして安心して過ごせるようになるための知識を、分かりやすく丁寧にお伝えしますのでご覧ください!

ラオス人民民主共和国ってどんな国?まず知りたい基礎知識まとめ

ラオスの首都、言語、通貨、時差、気候、電圧、日本からのアクセス方法など、知っておきたい基本情報を分かりやすくまとめました。

| 国(首都) | ラオス人民民主共和国(ビエンチャン) |

|---|---|

| 言語 | ラオス語(公用語) |

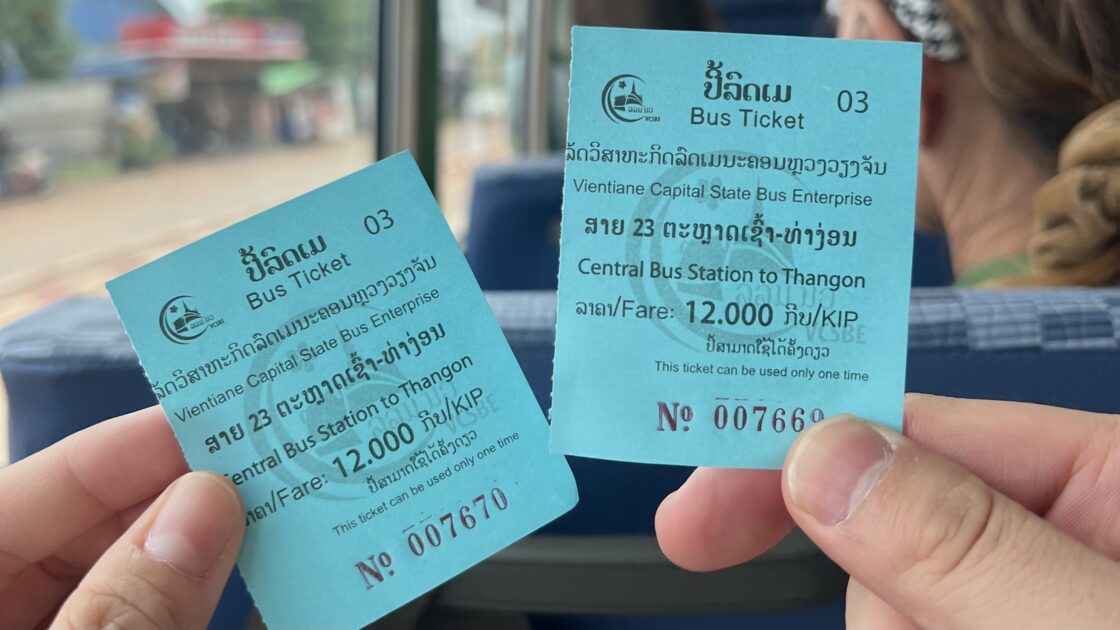

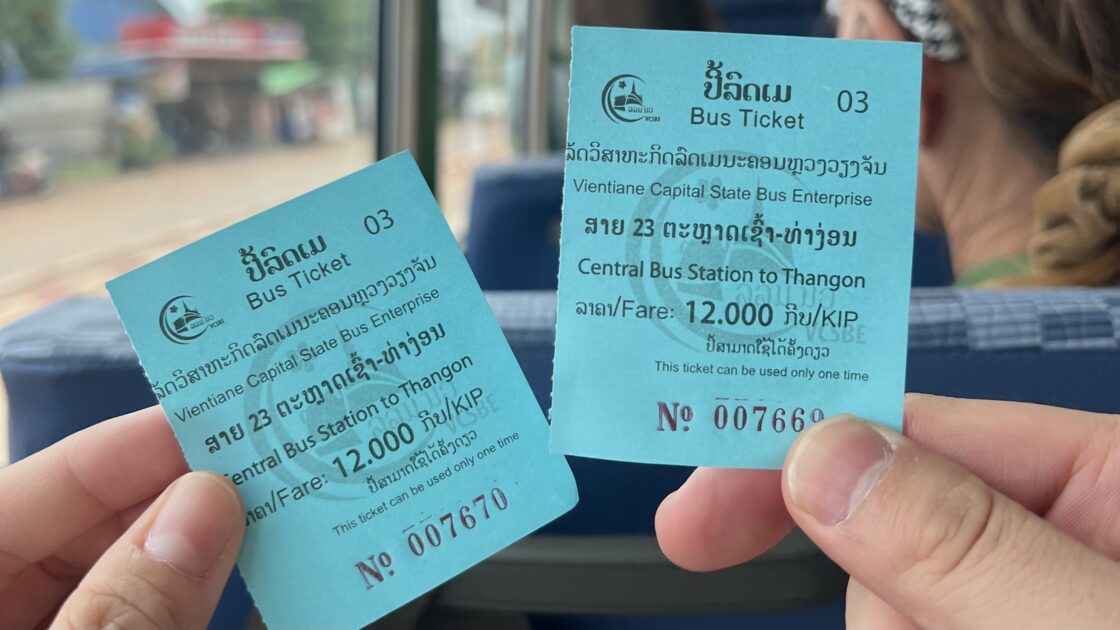

| 通貨 | キープ(Kip)。10,000キープ = 約45円(2025年9月現在) |

| 時差(サマータイム) | 日本より2時間遅れ。サマータイムなし。 |

| 気候 | 熱帯モンスーン気候(雨季と乾季がある) |

| 電圧 | 220ボルト / 50ヘルツ |

| コンセント | Aタイプ、Cタイプが主流。複合型も多い。 |

| 面積 | 約24万平方キロメートル(本州とほぼ同じ) |

| 産業 | サービス業、工業、農業など。 |

| 直行便(2025年9月現在) | なし。 |

| 日本からの行き方 | タイ(バンコク)やベトナム(ハノイ・ホーチミン)などを経由するのが一般的。総移動時間は乗り継ぎ含め約9時間以上。 |

実は直行便よりも乗り継ぎ便の方が航空券は安いことが多いです!

また、航空券を比較してから予約したい場合は、安くて24時間対応の「Trip.com」を愛用しています。

以前ボスニア・ヘルツェゴビナで携帯を盗まれた際、「Trip.com」の日本語チャットサポートが迅速で、本当に助けられました。

- お得な料金で見つかりやすい

- 24時間日本語サポートで安心

- トラブル時も迅速に対応

海外旅行の際は、ぜひ「Trip.com」をチェックしてみてください!

ラオスの面積は?本州とほぼ同じ

さて、青年海外協力隊の派遣国『ラオス』ですが、その広さは一体どのくらいなのでしょうか?

ラオスの面積は 約24万平方キロメートル。と言っても、数字だけではピンと来ないかもしれませんが、日本と比較してみると…

実は、日本の本州(約23万㎢)とほぼ同じくらいの大きさなんです!

その国土の約80%が山岳地帯で、メコン川が国を縦断するように流れる、自然豊かな国なんです!

隣国は?5カ国と接する内陸国

また、東南アジアのインドシナ半島に位置するラオス。

この国がどのような地理的環境にあり、それが文化や経済にどんな影響を与えているのか、その輪郭もGoogleマップで見ていきましょう。

ラオスは、北に中国、東にベトナム、南にカンボジア、西にタイとミャンマーという5つの国に囲まれた、東南アジア唯一の内陸国です。

この地理的条件が、多様な文化が混ざり合う独自の雰囲気を生み出しています。

ラオスはたくさんの国に囲まれているんですね。

そのため「インドシナの十字路」とも呼ばれ、交易や文化の交流点として重要な役割を担ってきたんです!

このように、独特の地理的特徴は、ラオスの唯一無二の文化を育む土壌となってきました。

そして、その文化をより深く理解する上で欠かせないのが、『気候』と人々のコミュニケーションを支える『言葉』です。

それでは、ラオスの日々の気候と、普段の生活で人々がどのような言語を使い、心を通わせているのか、その興味深い『気候・言語事情』を一緒にみていきましょう!

ラオスの気候を徹底解説!年間を通じた特徴と季節ごとの注意点

ラオスの気候は、熱帯モンスーン気候に属し、大きく「雨季」と「乾季」に分かれるのが最大の特徴です。

一年を通して温暖ですが、季節ごと、また地域による気温差に対応した服装の準備が、健康に過ごすための鍵となります。

- 雨季(5月~10月)

スコールと呼ばれる短時間で激しい雨が頻繁に降ります。気温・湿度ともに高く蒸し暑い日が続きますが、年間降水量のほとんどがこの時期に集中します。 - 乾季(11月~4月)

雨が少なく、晴れた過ごしやすい日が続きます。11月~2月は比較的涼しい「涼季」、3月~4月は一年で最も暑い「暑季」に分けられます。 - 山岳地帯

標高の高い地域では、乾季の朝晩は10℃以下まで冷え込むこともあり、平野部との気温差が大きくなります。

どの季節に滞在するにしても、日本の夏服が基本となります。ただし、乾季の朝晩の冷え込みや、冷房が効いた室内での対策として、薄手の長袖や羽織れるものは必須です。また、日差しが非常に強いため、季節を問わず帽子やサングラス、日焼け止めでの紫外線対策は欠かせません!雨季には、雨具や濡れても乾きやすいサンダルがあると便利です。

ラオスの言語事情:英語は通じる?公用語と現地の言葉

ラオスでは何語がメインなの?

英語はどの程度通用するの?

といった、ラオスの言葉に関する疑問は多いはず。

ラオスの公用語から現地で話される多様な言語まで、その実態を分かりやすく解説します。

これを読めば、ラオスでのコミュニケーションのイメージがグッと具体的になるはずです!

ラオスで使われている言語の種類|公用語はラオス語

ラオスの公用語はラオス語です。タイ語と非常に似ているため、タイ語話者とはある程度の意思疎通が可能です。

しかし、ラオスは多民族国家であり、国内には50もの民族が存在し、それぞれが独自の言語を持っていると言われています。

- フランス語:かつてフランスの植民地だった影響で、年配のエリート層には話せる人もいます。

- 各民族の言語:地方に行くと、それぞれの民族が独自の言語で生活しています。

協力隊員として活動する上では、まずは公用語であるラオス語を学ぶことが、現地の人々と心を通わせるための大切な鍵となります。

豆知識ですが、ラオス語で「こんにちは」は「サバイディー」、「ありがとう」は「コプチャイ」と言います。まずはこの2つから覚えてみましょう!

青年海外協力隊員は英語で活動できる?|現地での英語通用度

いいえ、多くの場面でラオス語が必要になります。ラオスの英語普及率は、東南アジア諸国の中でも低い方です。

首都ビエンチャンや観光地のホテル、レストランなどでは英語が通じることもありますが、一歩地方へ行くとほとんど通じません。政府機関や配属先の同僚でも、英語を話せない人が多いのが実情です。

青年海外協力隊の活動では、現地の人々と直接コミュニケーションをとることが基本となるため、ラオス語の習得は不可欠です。

もちろん、派遣前訓練や現地での語学研修でしっかりと学ぶ機会があります。しかし、何よりも大切なのは、積極的に現地の言葉を学び、使おうとする姿勢です。その姿勢が、現地の人々との信頼関係を築くための第一歩となるでしょう。

ラオス派遣の職種と活動内容|青年海外協力隊の専門性を解説!

青年海外協力隊の派遣先として、独自の魅力を持つ国、ラオス。

もしあなたが「ラオスで国際協力に挑戦したい!」と考え始めたとき、きっとこんな具体的な疑問が頭に浮かんでくるのではないでしょうか。

青年海外協力隊でラオスに行ってみたいけど、どんな活動ができるんだろう?

自分のスキルや経験が、現地で本当に役立つのか知りたいな…。

この記事を読み進めれば、ラオスで実際にどのような職種があり、どんな専門性が求められているのかが具体的に分かります。

あなたがラオスで輝ける道を見つけるための、第一歩となる情報がきっとここにあるはず!

ラオス派遣の現状:最新の隊員数と派遣実績データ(男女別・累計)

まずは、青年海外協力隊のラオスへの派遣実績(2025年3月現在)をご紹介します。

JICAの公式データや外務省の情報によると、以下のような内容となっています。

派遣中隊員数: 38名(うち女性21名)

帰国隊員数 : 885名(うち女性396名)

累計派遣隊員数: 923名(うち女性417名)

※情報が古くなっている場合があります。最新情報はJICA海外協力隊-事業実績/派遣実績をご参照ください。

ラオスで求められる専門性:人気の派遣職種と具体的な活動事例

ラオスでは、どんな分野でボランティアが求められているの?

どんな職種で活躍できるんだろう?

そんな疑問にお答えします!

ラオスは青年海外協力隊が世界で初めて派遣された国でもあり、長年にわたり多様な分野で協力が行われてきました。特にニーズが高い主要な活動分野は以下の通りです。

- コミュニティ開発: 地域の特産品開発、一村一品運動の推進、手工芸品の品質改善や販路拡大、障害者の自立支援など、地域の活性化に貢献します。

- 教育・スポーツ: 日本語教育のサポート、体育・音楽・図工といった情操教育の指導、PCインストラクター、図書館の運営支援など、子どもたちの成長を支える活動が求められています。

- 保健・医療: 看護師や助産師、学校保健など、地域住民の健康を守り、医療サービスの質の向上に貢献します。

- 農業・環境: 有機農業の推進、野菜栽培技術の指導、養殖、環境教育など、国の基幹産業である農業の発展と持続可能な社会づくりに貢献します。

より具体的な活動内容や、過去に派遣された隊員の体験談に興味がある方は、JICA公式サイトの「世界日記」でラオスの活動レポートを読むことを強くお勧めします!

ラオスでの生活基盤:協力隊員の住居とインフラ事情

青年海外協力隊に派遣された後のラオスでの活動を支える上で、まず気になるのが日々の暮らしの土台となる「住まい」と、電気や水といった「生活インフラ」ですよね。

安心して活動に打ち込むためにも、快適で安全な住環境と、安定したライフラインの確保が欠かせません。

ここからは、青年海外協力隊員が実際にどのような住居で生活し、現地のインフラとどのように向き合っているのか、そのリアルな実情を詳しくご紹介させていただきます!

ラオスでの住まいはどうなる?協力隊員の住居事情

青年海外協力隊員の住居は、JICAが隊員の安全と健康を最優先に考えて手配します。

ラオスでは、配属先によって異なりますが、アパートや一軒家タイプの住居が提供されることが一般的です。首都ビエンチャンではアパート、地方では高床式の伝統的な家屋を借りることもあります。

- アパート・一軒家

リビング、寝室、キッチン、バスルームが備わっており、基本的な生活には困りません。ただし、お湯のシャワーがない家も多く、その場合は自分で電熱式の温水器を取り付けることもあります。 - ホームステイ

任地の状況によっては、現地の家族と一緒に暮らすホームステイ形式になる場合もあります。ラオスの文化や生活様式を肌で感じられる貴重な経験になります。

いずれの住居も、基本的な生活を送る上で必要な設備は整っていますが、日本の便利さに慣れていると、最初は戸惑うこともあるかもしれません。

電気・水道・インターネットは?ラオスのインフラ整備状況

また、ラオスでの生活では、日本のインフラ環境との違いを実感する場面が多くあります。

- 電気

電力供給は比較的安定していますが、特に雨季にはスコールによる停電が頻繁に起こります。電圧も不安定なことがあるため、PCなどの精密機器には変圧器やサージプロテクターがあると安心です。 - 水道

水道は整備されていますが、断水することも珍しくありません。飲み水としては適さないため、煮沸するか、飲用ボトルウォーターを購入するのが一般的です。 - インターネット

首都ビエンチャンなど主要都市では光回線も普及しつつありますが、地方ではまだまだ速度が遅く不安定です。多くの隊員は、SIMカードを購入し、スマートフォンのテザリング機能を活用して通信環境を確保しています。

引用:ラオスにおけるインフラ整備の現状と課題

引用:ラオス情勢レポート

インフラはまだまだ発展途上な部分もあるんですね。

ラオスでの生活は、日本での当たり前が当たり前ではないことの連続です。こうした環境の違いを受け入れ、工夫しながら生活を楽しむ姿勢が大切になります。

そのために不可欠なのが、まさに「命綱」とも言える大容量モバイルバッテリーです。

私が使っているこれは、スマホを何回もフル充電できる大容量なのにコンパクトでおすすめです!

頻繁に起こる停電の中でも、スマートフォンの充電を気にせず使える安心感は絶大ですね。

ラオス生活のリアル体験!物価・治安・服装から文化まで徹底解説

青年海外協力隊としてラオスでの活動を具体的に考え始めると、日々の生活に直結する「お金のこと」と、何よりも大切な「安全のこと」は、特に気になるポイントではないでしょうか。

ラオスの物価って、どんな感じなんだろう?

日本とは違う文化や習慣がたくさんありそうだけど、どんなことに気をつければいいのかな?

のんびりした国だから治安は良いって聞くけど、実際の状況ってどうなの?

気をつけるべきことって何だろう…?

そんな疑問や不安が次々と浮かんでくるかもしれません。

このセクションではラオスの通貨「キープ」の基本情報から、気になる物価水準、そして外務省の危険情報に基づいた最新の治安状況や具体的な安全対策まで、あなたがラオスで安心して、そして賢く生活するための必須情報を分かりやすく解説します。

ラオスの通貨「キープ(Kip)」の基本とリアルな物価事情

ラオスの通貨は「キープ(Kip)」で、略称は「₭」です。

2025年9月現在のレートで、10,000₭あたり約45円となっています。

※レートは常に変動するため、あくまで目安です。

物価は、日本と比較すると全体的に非常に安いです。特にローカルな市場や屋台での食事、国内の交通費は格安です。ただし、輸入品や電化製品は日本と同じか、それ以上に高くなることもあります。

| 水(1.5L) | 約5,000 ₭(約23円) |

| ビアラオ(大瓶) | 約15,000 ₭(約68円) |

| 屋台の麺料理(カオピヤックセン) | 約30,000 ₭(約135円) |

| カフェのコーヒー | 約25,000 ₭(約113円) |

| 市内のトゥクトゥク初乗り | 約20,000 ₭(約90円) |

※上記はあくまで一例です。JICAから支給される現地生活費で十分に生活は可能ですが、輸入品に頼りすぎず、地元のものを活用するなど計画的な支出が求められます。

引用:Google Finance

引用:ラオスの一ヶ月の生活費は12万円

ラオスの治安状況|外務省危険レベルと協力隊員の安全対策

ラオスの治安は、一般的に穏やかで人々も親切ですが、日本の治安レベルとは大きく異なることを常に意識する必要があります。

2025年9月現在、外務省の海外安全情報では、一部の県境地域(サイソンブン県など)に危険レベル2(不要不急の渡航は止めてください)が出ていますが、大半の地域はレベル1(十分注意してください)となっています。

近年は首都ビエンチャンを中心に、ひったくり、置き引き、空き巣などの一般犯罪が増加傾向にあります。 特に夜間の単独行動は避けるべきです。

もちろん、JICAは隊員の安全を最優先に考えており、危険な地域に派遣することはありません。

外国人は裕福に見られやすく、犯罪の標的になりやすいことを自覚する必要があります。貴重品の管理を徹底し、知らない人からの誘いには安易に乗らないようにしましょう。

※情報が古い場合があるため「ラオスの外務省の海外安全情報」より最新情報を確認してください。

夜間の一人歩きを避ける、華美な服装や装飾品を身につけない、貴重品は分散して管理するなど、JICAから指示される安全対策を徹底することが、自身の身を守る上で最も重要です。

引用:外務省の海外安全情報

引用:ラオス安全対策基礎データ

ラオス生活での服装ガイド|普段着の選び方と民族衣装の魅力

服装に関する疑問は、派遣前の準備においてとても大切なポイントになりますよね。

日常生活を快適に過ごすための実用的な普段着選びのコツから、ラオスの文化が感じられる民族衣装「シン」、そして協力隊員として知っておきたい服装マナーまで、あなたのラオス生活をより豊かに、そしてスムーズにするための服装情報を網羅的にガイドします!

まずは、日々の活動や生活シーンに合わせた、具体的な服装選びのポイントから詳しく見ていきましょう。

シーン別・ラオスでの最適服装ガイド|普段着から活動時まで徹底解説

ラオスでの服装は、年間を通して温暖な気候に対応した、日本の夏服が基本です。ただし、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

- 通気性の良い服装が基本

暑季や雨季は非常に蒸し暑いため、Tシャツやポロシャツ、風通しの良いパンツなどが快適です。速乾性のある素材も重宝します。 - 乾季の朝晩と冷房対策

乾季の涼しい時期や、標高の高い地域では朝晩冷え込むことがあります。また、レストランやデパートでは冷房が強く効いているため、薄手のカーディガンやパーカーなど羽織れるものが一枚あると非常に役立ちます。 - 寺院(ワット)などを訪れる際の配慮

宗教施設を訪れる際は、肌の露出(タンクトップ、短パン、ミニスカートなど)は避けるのがマナーです。肩と膝が隠れる服装を心がけましょう。ストールなどを一枚持っておくと便利です。 - 日差しと虫から肌を守る

日差しが非常に強いため、季節を問わず帽子、サングラス、日焼け止めは必須です。また、蚊が媒介するデング熱などの感染症予防のためにも、特に夕方以降は長袖・長ズボンで肌の露出を控えるのが賢明です。

ただ涼しいだけの服装ではダメなんですね!TPOと紫外線・虫対策が重要ですね。

優美な伝統が息づく!ラオスの女性用民族衣装「シン」

ラオスでは、特に女性が日常的に民族衣装を着用している姿を目にします。これは「シン」と呼ばれる筒状の巻きスカートで、ラオスの美しい文化の象徴です。

シンは、学校や会社の制服として、また結婚式やお祭りなどの儀礼的な場面で着用されます。鮮やかな色合いと、手織りの精緻な模様が特徴で、地域によってデザインが異なります。普段着用は木綿、儀礼用は絹で作られることが多いです。肩にかける「パービアン」とセットで着用するのが正装です。

協力隊員も、配属先での活動中や式典に参加する際にシンを着用する機会があります。民族衣装を身にまとうことは、ラオス文化への敬意を示す素晴らしい方法の一つです。

ラオス文化に触れる:習慣・マナーで気をつけること

いざラオスへ!活動への期待に胸を膨らませる一方で、「現地の文化や習慣に馴染めるかな?」「知らずに失礼なことをしてしまったらどうしよう…」といった不安も少しあるかもしれません。

異文化の中でスムーズに生活し、現地の人々と良好な関係を築くためには、ラオスならではの生活習慣や、大切にされているマナーを事前に理解しておくことが非常に重要です。

ラオスでは、どんなことに気をつければいいんだろう?日本とは全然違うのかな?

仏教国だから、特別なマナーがあるのかな?

もしかして、日本人の感覚だと『えっ?』と思うような習慣もあるのかな…?

ラオスには、私たちが知っておくべきユニークで大切な文化や習慣がたくさんあります。

ここでは、そんなあなたの疑問や不安を解消し、ラオスの人々とのコミュニケーションを円滑にするための具体的なポイントを詳しく解説します。

現地での生活をより豊かに、そしてトラブルを避けるために役立つ「ラオス文化の心得」を一緒に学びましょう!

ラオスで守るべき基本的なマナー|日常生活での注意点

- 敬虔な仏教への敬意

ラオスは敬虔な仏教国です。寺院を訪れる際は静粛にし、露出の少ない服装を心がけましょう。仏像に背を向けたり、むやみに触れたりするのは失礼にあたります。 - 僧侶への配慮

僧侶は非常に尊敬されています。特に女性は、僧侶の体に触れたり、直接物を手渡したりしないように注意が必要です。物を渡す際は、一度テーブルなどに置いてから受け取ってもらいます。 - 頭は神聖な場所

人の頭は「魂が宿る神聖な場所」と考えられています。親しみを込めてであっても、大人はもちろん子供の頭を撫でる行為は避けましょう。 - 足は不浄なもの

頭とは対照的に、足は不浄なものとされています。人に足を向けたり、足で物を指したり、またいだりする行為は非常に失礼です。座るときは足の裏が人に向かないように気をつけましょう。

頭と足の扱いは日本と感覚が違って特に注意が必要ですね!

「ボーペンニャン」の精神

ラオスの人々との交流でよく耳にするのが「ボーペンニャン(大丈夫、問題ない、どうにかなる)」という言葉です。これは、小さなことは気にせず、物事を楽観的に捉えるラオス人の国民性を象徴しています。

協力隊員として活動する上では、計画通りに物事が進まなかったり、時間や約束にルーズだと感じたりすることもあるかもしれません。そんな時、日本の価値観だけで判断するのではなく、「ボーペンニャン」の精神を理解し、焦らず柔軟に対応する姿勢が大切です。このゆったりとした時間の流れを受け入れることが、ラオスで楽しく生活する秘訣の一つと言えるでしょう。

ラオスの食文化を味わう!代表的な料理と食事のポイント

ラオスでの生活において、大きな楽しみの一つであり、また文化を深く理解する上で欠かせないのが「食」ですよね。

ラオスの人たちは普段どんなものを食べているんだろう?

辛い料理が多いって本当?タイ料理とはどう違うのかな…。

もち米が主食って聞いたけど、どうやって食べるの?

そんな風に現地での食事について、期待と少しのドキドキが入り混じっている方も多いのではないでしょうか。

このセクションでは、あなたのラオスでの食生活を豊かにし、現地の人々とのコミュニケーションを深めるためのヒントが満載です

代表的な主食や料理はもちろん、ラオスならではの食習慣まで、その世界を一緒に探求していきましょう!

ラオスの基本料理と主食|カオニャオ・ラープ・タムマークフンを解説

ラオスの食事は、もち米を主食とし、ハーブや唐辛子を効かせたおかずと一緒に食べるのが基本スタイルです。

- カオニャオ(もち米)

「ティップ・カオ」と呼ばれる竹籠に入って出てくるもち米が主食です。これを手で一口大に丸め、おかずと一緒に食べるのがラオス流。世界一お米を食べる国とも言われています。 - ラープ (Larb)

鶏や豚、牛、魚などのひき肉を、たくさんのハーブや煎り米粉、唐辛子、ライム汁などで和えたラオスを代表する国民食。爽やかな香りと辛さが食欲をそそります。 - タムマークフン (Tam Mak Hoong)

千切りにした青パパイヤを、唐辛子やニンニク、トマト、パーデーク(魚を発酵させた調味料)などと一緒に臼で叩いて作るスパイシーなサラダ。タイのソムタムの原型とも言われています。

ラープ、絶対美味しいやつだ…!もち米と合わせて食べるのが楽しみ!

ラオスの食文化|味の決め手はハーブと発酵調味料!

ラオス料理を語る上で欠かせないのが、レモングラスやミント、パクチーなどの**豊富なハーブ類**と、魚を発酵させて作る**パーデーク**という独特の調味料です。これにより、タイ料理とはまた違った、より素朴で奥深い味わいが生まれます。

また、生野菜をふんだんに食べるのも特徴で、非常にヘルシーです。料理は全体的に辛いものが多いですが、注文時に「ボーペット(辛くしないで)」と伝えれば調整してもらえることもあります。

ハーブたっぷりなのは嬉しい!辛いのが苦手でも楽しめそうですね!

ラオスの飲み物文化|ビアラオとラオスコーヒー

ラオスで最も有名な飲み物といえば、国民的ビール「ビアラオ(Beerlao)」です。すっきりとした味わいで、東南アジア最高のビールと評されることもあります。暑い気候の中で飲むビアラオは格別です。

また、かつてフランス領だった影響でコーヒー文化も根付いています。南部で栽培される「ラオスコーヒー」は、濃厚な味わいが特徴。コンデンスミルクをたっぷり入れた甘いコーヒーが現地では人気です。

協力隊員として活動する中で、食事に誘われる機会も多いでしょう。これは歓迎の印です。ラオスの人々はお酒を酌み交わしながらコミュニケーションを深めるのが大好き。無理のない範囲で、現地の食文化を積極的に楽しむ姿勢が、良好な関係を築く鍵となります。

ビアラオ、絶対飲んでみたい!食を通じて仲良くなれるって素敵ですね!

先輩隊員の声:ラオスでのリアルな体験談

実際にラオスで活動した先輩隊員は、どんな壁にぶつかり、何を感じ、どう乗り越えていったのでしょうか?

今回は、そんな言葉や文化の壁を乗り越え、現地の人々と向き合い、奮闘した先輩隊員たちの「生の声」を、JICA海外協力隊の公式レポート「世界日記」やインタビューからご紹介します。

Aさん(コミュニティ開発)は、赴任当初、計画通りに進まない活動や、時間に対する考え方の違いに何度ももどかしさを感じたそうです。しかし、同僚の「ボーペンニャン(大丈夫、問題ない)」という言葉と、いつも笑顔で助けてくれる村の人々の温かさに触れるうちに、完璧を求めすぎず、柔軟に対応することの大切さを学んだと語ります。「ラオスの人々は、家族や周りの人との繋がりを何よりも大切にしています。その穏やかで温かい心に触れたことが、私の人生の宝物です」

Bさん(小学校教育)は、赴任先の学校で、なかなかラオス語が上達せず、子どもたちと上手くコミュニケーションが取れないことに悩んでいました。しかし、毎日粘り強く、身振り手振りを交えながら話しかけ、日本の歌や遊びを教えるうちに、子どもたちが少しずつ心を開いてくれるように。「ある日、一人の生徒がラオス語で『先生、楽しい!』と言ってくれたんです。その時の笑顔は一生忘れられません。言葉が完璧でなくても、伝えようとする気持ちが大切なんだと教えられました」と振り返っています。

参照情報:JICA海外協力隊 ラオス「世界日記」

※上記体験談は、ウェブサイトに掲載されている多数の隊員の活動報告や生活の様子を参考に、リアルなエピソードとして再構成したものです。

最初は壁があっても、誠実に向き合うことで信頼関係が築けるんですね。

だからこそ見える景色もあるんだそうです!

青年海外協力隊ラオス:応募プロセスと帰国後のキャリアパス

「青年海外協力隊としてラオスで活動したい!」

その熱い想いを実現するための第一歩から、貴重な経験を積んだ後の未来まで、あなたはどんな道のりを想像していますか?

応募条件や選考プロセスといった「挑戦への入口」はもちろんのこと、ラオスでの活動を終えた後の「キャリアや人生への活かし方」も、きっと気になる大切なポイントですよね。

ここからは、あなたがラオスへの挑戦を具体的にイメージし、さらにその先の未来まで見据えられるよう、応募から派遣までの流れ、そして帰国後のキャリア形成に至るまで、青年海外協力隊ラオス派遣の「始まりから未来まで」をご紹介します。

ラオス派遣への第一歩:応募から選考、派遣まで

ラオスへの扉を開くための具体的なステップは、実はかなり長い道のりです。

応募プロセスの中で、それぞれの段階でどのような準備が必要なのか、気になる方も多いかと思います。

ラオス派遣に応募したいけど、何から始めればいいの?選考ってやっぱり厳しいのかな?

派遣までのスケジュールを具体的に知りたい!

そんなあなたの疑問を解決するべく、わかりやすい図でご紹介します。

青年海外協力隊の応募プロセスはざっくりとこんな感じです!

年2回(春募集・秋募集)のタイミングでJICA海外協力隊のウェブサイトから応募します。

職務経歴や語学力などを基にした書類選考と、人物面や技術力を評価する面接が行われます。

2次選考から約2ヶ月後に合否が通知されます。合格者は候補者となります。

語学訓練(主にラオス語)や国際協力、安全対策など、派遣に必要な知識とスキルを身につける合宿形式の訓練です。

訓練修了後、いよいよラオスへ出発。約2年間のボランティア活動が始まります。

- 職務経歴書では「なぜラオスか?」を明確に

数ある派遣国の中で、なぜラオスで活動したいのか。ラオスの開発課題と自分のスキル・経験がどう結びつくのか、そして世界で初めて協力隊が派遣された国である歴史への思いなどを具体的に記述しましょう。 - 面接では「困難をどう乗り越えるか」を具体的に

ラオスでの生活は、言語の壁やインフラの不便さ、日本とは全く異なる文化や価値観(ボーペンニャン精神)など、様々な困難が伴います。面接では、そうした環境でどのように健康を維持し、ストレスを管理し、現地の人々と協力して課題を乗り越えていけるのか、あなたの「人間力」が問われます。

引用:JICAラオス

より詳しい応募条件、選考対策、そして派遣までの全貌を徹底解説した完全ガイドをご用意しました。

もっと詳しく知りたい方は以下リンクをぜひ読んでください!

合わせて2025年秋募集の要項や詳細を公式サイトから確認して見ましょう!

また、私はこの本を読んで青年海外協力隊に応募するための勉強をしています。

青年海外協力隊とは何なのか、実際に「コミュニティ開発隊員でフィリピンへ」「日本語教育隊員でドミニカ共和国へ」「看護師隊員でブルキナファソへ」派遣された方々の貴重な経験談など、知りたいすべてが盛り込まれています!

ラオスでの経験を未来へ:帰国後のキャリアと人生設計

ラオスでの活動を終えた後の自分、想像できますか?

協力隊経験者の人たちって、どんな道に進んでいるの?就職に有利だったりする?

無事に派遣されたとして、その経験って帰国後どう活かせるんだろう?

協力隊の経験って、具体的にどんな仕事に繋がるの?

ラオスでの貴重な2年間を終えた後、そんな風に将来について考えるのは当然のことですよね。

帰ってきた私たちは、国際協力の最前線で培った実践的なスキル、多様な価値観を受け入れる異文化理解力、そして数々の課題をクリアしてきた問題解決能力という、大きな成長を手にしているはずです。

ここでは、ラオスでの経験を輝かしい未来へと繋げるための方法を一緒に探すべく、青年海外協力隊に派遣された方々の今をご紹介します!

私が出会った!青年海外協力隊に派遣された方々の今

私は高校2年生の頃からずっと青年海外協力隊で国際協力をしたくて、とにかくいろんな情報を集めてきました。

そんな中で私が出会った、帰国後の青年海外協力隊の方々の現在をご紹介します。

Aさんはタンザニアに「コミュニティ開発」で派遣後、帰国してからは地元のJICAデスクで2年働き、その後アフリカの農家で起業をしました。

現在はクラウドファンディングも行って日本とアフリカの架け橋になっています!

地元のJICAデスクはたまたま後任がいなかったようですが、代々派遣後の隊員が2年の任期で行なっているそうです。

Bさんはコロンビアに『青少年教育』で派遣後、地元の大手商社に転職しました。

面接では、予測不能な環境で現地の人々と粘り強く交渉し、プロジェクトを成功させた経験が高く評価されたそうです。

キャリアアップもできて、スペイン語も習得して帰国できていて本当に理想的な進路ですね!

私が学んできたスペイン語と同じ言語圏に派遣されていたこともあり、たまにスペイン語で会話をしてくださいました!

Cさんは理系の会社で開発をしていましたが、マラウィ帰国後に地元の古民家を譲り受け、地域活性化にもつながるプロジェクトを行っています。

私が大学生の頃はよくボランティアに参加させていただき、一緒に茅葺き屋根を修復したり、水車を作ったりしました。

ずっと青年海外協力隊に行くことを目指してきましたが「現地で何のために派遣されたいのか」と問いかけてくれた彼のおかげで進路を決められました!

こんな感じに、私が知っている青年海外協力隊に派遣されていた方々は、世界をもっと良くできる、エネルギッシュで活動家の方が多かったです。

まだまだ多くの隊員たちの進路を聞いてきましたので、より詳しく青年海外協力隊派遣後のステップや就職の強みなどを知りたい方はこちらのブログをご参考ください!

まとめ:青年海外協力隊ラオス派遣はあなたの人生を変える挑戦

ここまであなたが青年海外協力隊でラオスに派遣された際に、知っておきたい情報についてご紹介させていただきました。

今回のブログでは以下の内容がわかりましたね!

- 青年海外協力隊のラオス派遣の基本情報

- 青年海外協力隊ラオス派遣の職種と活動内容

- ラオスでの生活を徹底シミュレーション!住居・食事・お金・安全について

- 青年海外協力隊ラオス:応募プロセスと帰国後のキャリアパス

生活する上で守るべきマナーや注意点が結構あったので、しっかり覚えて行った方が良さそうでしたね。特に、僧侶への敬意や、頭を触らないといった文化的な習慣、そして「ボーペンニャン」の精神を尊重する姿勢が大切です。

あなたの挑戦をここから始めよう!

ラオスへの熱い想いが少しでも具体的になったなら、次はいよいよ行動に移す時です。

まずはJICAの公式サイトで最新の募集要項をチェックし、より詳しい応募のステップは以下の記事で完璧にマスターしましょう!

ここまで読んでいただきありがとうございます。

¡Muchas gracias! ご来店ありがとうございました!